Klein aber fein

Sehenswert ist der Blick ins Tal über die Wässerwiesen „Oberer Grund Reichelsdorf“, der auch daran erinnern soll, dass hier die ursprünglich geplante B2/A77 vorbeiführen sollte.

Die Wiesenflächen unterhalb des vor Ihnen liegenden Abhangs bis zur Rednitz im Hintergrund weisen eine Gesamtfläche von ca. 21 Hektar auf. Von dieser Fläche werden jedoch nur ca. 19 Hektar von dem seit vielen Jahrzehnten bestehenden Bewässerungssystem erreicht, welches in trockenen Sommern mit dem Wasser der Rednitz versorgt wird.

Bis zu Beginn des 20.Jahrhunderts wurde dazu das Wasser mit einem Wasserschöpfrad aus dem tiefer liegenden Flussbett hervorgehoben und in das verzweigte Grabensystem eingespeist. Nachdem dieses jedoch baufällig wurde und die fortentwickelte Industrialisierung moderne elektrische Pumpen anbot, installierte die erst 1903 gegründete Wässergemeinschaft „Im Oberen Grund Reichelsdorf“ eine solche Pumpe im Jahr 1920, die bis heute ihre treuen Dienste versieht.

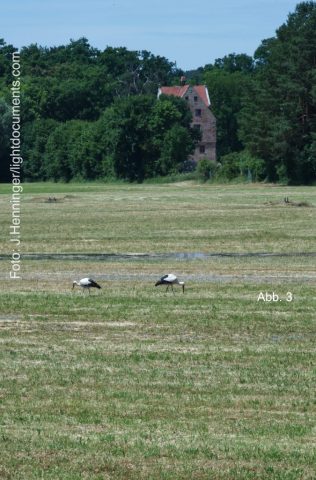

Anfangs waren es noch acht bis neun Landwirte, die diese bewässerten Wiesen bewirtschafteten, heute teilen sich diese Arbeit jedoch nur noch fünf Landwirte. Wenn in den Sommermonaten der normale Niederschlag dieser Region nicht mehr ausreicht, die tiefgründigen Sandböden des Rednitztals derart zu befeuchten, damit eine ausreichende Grasproduktion gewährleistet wird (Abb. 1), wird Wasser mit dieser Pumpe aus der Rednitz gepumpt und über das Grabensystem mit seinen Schützen (hölzerne Riegel zum Verschließen bzw. Öffnen einzelner Gräben) gleichmäßig über die Fläche verteilt. Diese verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt seit Bestehen der Wässergemeinschaft ein von der Gemeinschaft bestellter Wässerer. Während der Wässerungstage wacht er über die Pumpe und ihr reibungsloses Funktionieren und öffnet und schließt – bei Tag und bei Nacht – die Schütze, um eine gleichmäßige Befeuchtung aller Wiesenteile zu garantieren (Abb. 2). Auf diesem Wege können die Landwirte bis zu fünf Grasernten im Jahr erzielen, wo in anderen Bereichen ohne solch eine Bewässerungsmöglichkeit möglicherweise nur ein bis zwei Ernten eingefahren werden können.

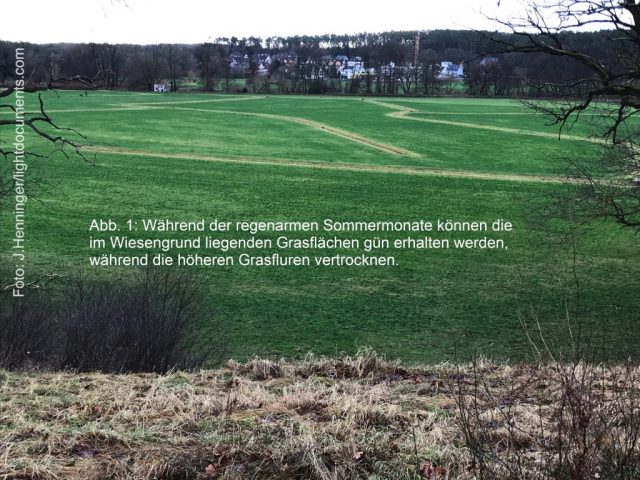

Während der Wässerungszeiten wie auch während der Gras- bzw. Heuernte finden sich schnell Störche ein, um die dabei leicht zu erhaschende Beute an Heuschrecken, Mäusen, Regenwürmern u.a.m. zu nutzen. Diese Wiesen mit ihrer Bewässerung sind für die heimischen Störche ein wichtiger Lebens- und Überlebensraum (Abb. 3 & 4). Und für die städtische Bevölkerung sind sie eine wichtige grüne Lunge und ein Naherholungsraum, der vor allem auch von Hundehaltern häufig frequentiert wird, nicht immer zur Freude der Landwirte, wenn sich die Besucher nicht an die bestehenden Wege und Pfade halten.

Als in den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Verlängerung des Frankenschnellwegs über die sogenannte A77 bzw. später B2A geplant wurde, wäre ohne massive Intervention der Bevölkerung sowohl der hier liegende Sandmagerrasen als auch die unter Ihnen liegende Wässerwiese durch ein montröses Brückenbauwerk (Abb. 5) vernichtet worden.

Pumpenhaus der Wässerwiesen „Oberer Grund Reichelsdorf“

Jedes Frühjahr: Springt sie an?

Die letzte elektrische Pumpe (von 1920) bewässert heute noch die Wiesen der Wässergemeinschaft „Im Oberen Grund Reichelsdorf“ – ein echtes Stück Wässerwiesenkultur.

Im Jahre 1903 wurde die Wässergemeinschaft „Im Oberen Grund Reichelsdorf“ von sieben Bauern gegründet, die Anteil an diesem Wiesengrund oberhalb des Reichelsdorfer Schlosses besaßen. Schon zu dieser Zeit wurden diese Wiesen über ein ausgedehntes Grabensystem während der trockenen Sommermonaten bewässert, denn die metertiefen Sandböden können nicht lange das Regenwasser speichern. Das Wasser musste jedoch über ein Wasserschöpfrad aus der tiefer liegenden Rednitz heraufgehoben werden. Dieses hölzerne Wasserschöpfrad lag ca. 50 m weiter flussauf von diesem Standort und musste jedes Frühjahr auf- und im Herbst wieder abgebaut werden, um es vor den winterlichen Hochwassern und der Verrottung zu schützen.

Im Jahr 1920 entschied sich jedoch die Wässergemeinschaft, auf die modernere elektrische Pumptechnik umzurüsten. Dabei war man sich jedoch noch nicht der hohen Kosten für die Energie gewahr, die bis heute einen erheblichen Wirtschaftsfaktor für die Landwirte in der Bewässerung ihrer Wiesen darstellen. Nicht nur aus diesem Grund wird die Bewässerung der Wiesen genau überwacht und bei Betrieb fein reguliert, um das kostbare Naß optimal auszunutzen. Diese verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt der Wässerer der Gemeinschaft, der während der Wässerzeiten oft Tag und Nacht das verzweigte Grabensystem mit seinen Schützen (Wassersperren) überwacht und die Wassermenge für jeden Wiesenabschnitt genau reguliert.

Im Frühjahr ruft der Vorsitzende der Gemeinschaft alle beteiligten Landwirte zusammen, um das Grabensystem und die Schütze zu reinigen oder instand zu setzen. Das sehen die Mitglieder nicht nur als Arbeitseinsatz, sondern auch als willkommene Gelegenheit, sich wieder einmal untereinander auszutauschen. Viele bringen auch den Nachwuchs mit, der damit frühzeitig an diese traditionelle Wiesenbewirtschaftung herangeführt wird und diese gemeinschaftliche Bewirtschaftung kennen lernt.

Die alte Pumpe von 1920 tut bis heute ihre treuen Dienste, auch wenn jedes Frühjahr, wenn der Wässerer sie zum ersten Mal im Jahr in Betrieb setzt, die Wässergemeinschaft bibbert, ob sie nach über 40 Jahren immer noch funktionieren wird. Eine Reparatur wäre wohl aus technischen wie wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen und so könnte sich dann die grundsätzliche Frage stellen, ob der Wässerbetrieb auf diesen Wiesen noch aufrecht erhalten werden könnte. So bleibt bis jetzt nur liebevolle Pflege der Maschine und das Vertrauen auf gute alte Wertarbeit.

Zugang:

Zugangsbeschreibung derzeit nicht vorhanden.

Interessantes in der Nähe

Mit zu dieser Perle gehört auch das nahe dem Rednitzufer gelegene Pumpenhaus (Siehe oben). Dort hängt auch eine Tafel, die näheres zur Geschichte dieser Pumpe erzählt.

Nahe dem Pumpenhaus, dem Fahrweg nach Süden folgend, trifft man auf Tafeln des LPV Nürnberg mit Informationen zu Fauna und Flora des Rednitztals.

Am südlichen Ende des Sandmagerrasens befindet sich am Steinhauserweg eine Tafel der Agenda21 zum Grünzug Reichelsdorf.